南宋文学家陆游曾说:“文章本天成,妙手偶得之”,经典书法的诞生往往也不是精心安排的。王羲之酒后忘性,写下《兰亭序》;颜鲁公悲愤交加,挥洒出《祭侄文稿》;苏轼饱尝人间冷暖,完成《黄州寒食诗帖》,它们都印证了一句话“书无意于佳乃佳”。

很多人认为,苏轼一生最好的书法作品是《黄州寒食诗帖》,用笔细腻自然,苍劲古雅,还有参透荣辱的哲理与深思。从情感饱满、用笔成熟来讲,《寒食帖》的确称得上“神品”。但要论情感之轻松、笔法之随性,有一件作品更胜一筹,比《寒食帖》还精彩。

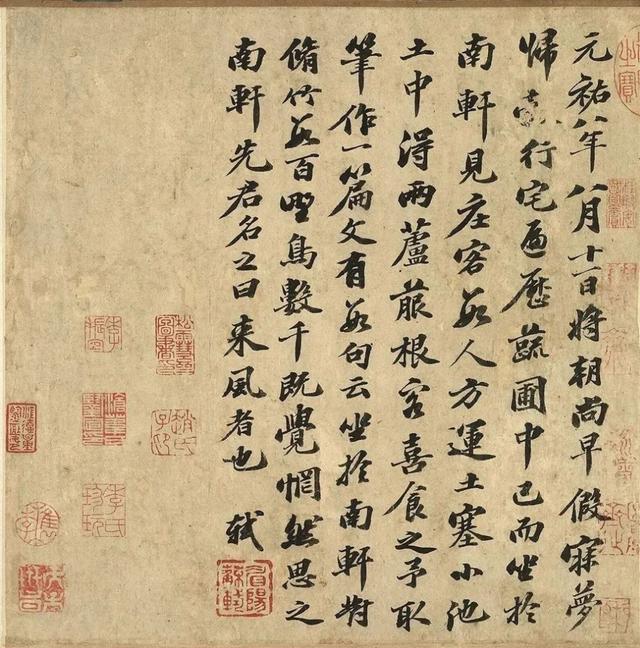

此作名为《南轩梦语帖》,在创作这件作品时,苏轼内心澄明轻松,抛开了一切杂念,将最细腻的内心情思宣泄于纸上。同时还没有忽略书写时笔法的变化,笔墨、情感达到了平衡与和谐,更适合我们学习。

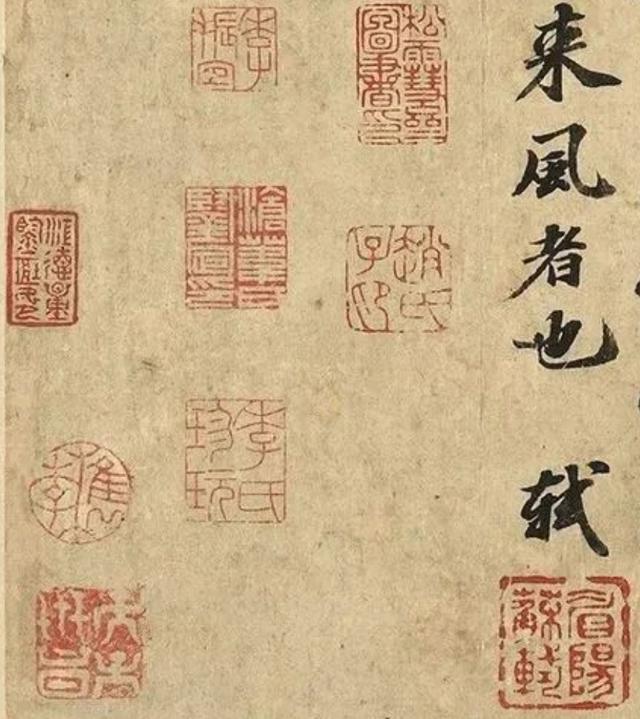

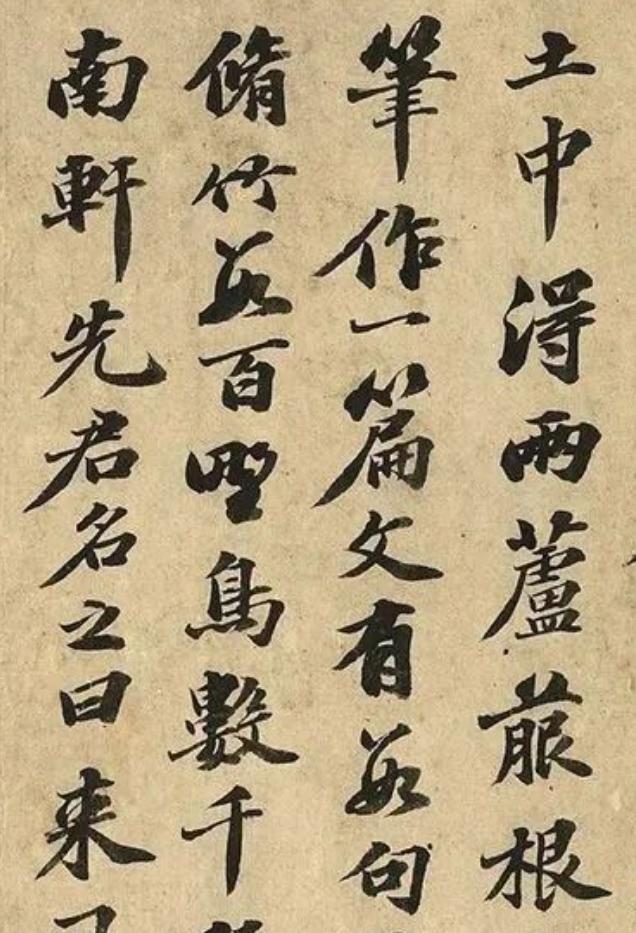

《南轩梦语帖》为行书纸本墨迹,写于北宋元祐八年(1093年),当时苏轼58岁,已达“人书俱老”境界。此帖纵28.4厘米,横56.3厘米,共7行、95字,字径大小约3厘米,如今藏于台北故宫博物院。

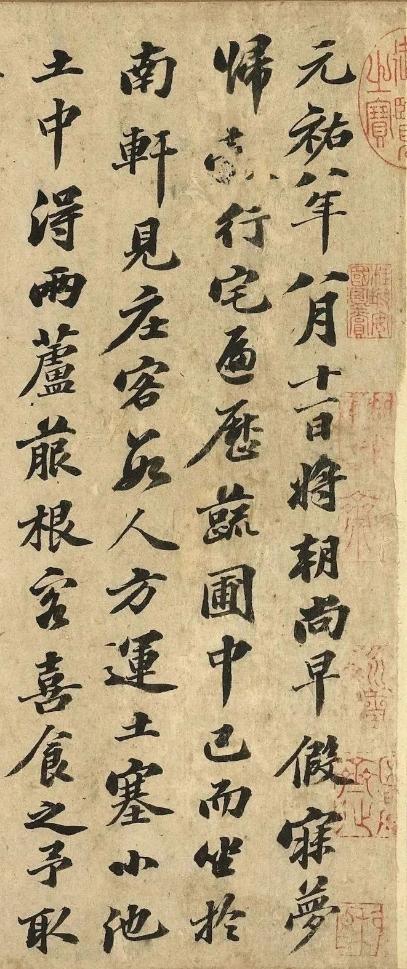

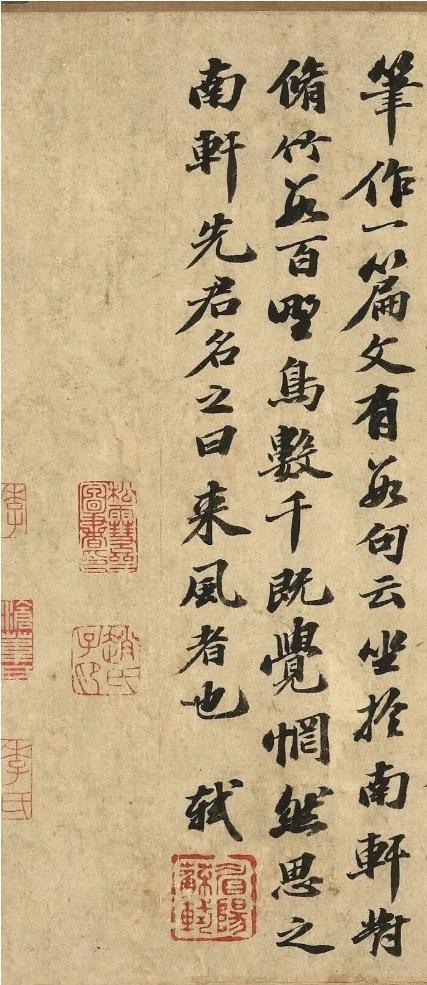

释文为:“元祐八年八月十一日。将朝尚早。假寐梦归□行宅。遍历蔬圃中。已而坐於南轩。见庄客数人。方运土塞小池。土中得两芦菔根。客喜食之。予取笔作一篇文。有数句云。坐於南轩。对修竹数百。野鸟数千。既觉惘然思之。南轩。先君名之曰来风者也。轼”

上朝前苏轼小憩了一会儿,梦见在幼时的菜园中,与好友一起吃芦菔根。场景非常生活化,也能从中体会出苏轼对当时生活的深深怀念与向往,那种田园牧歌、无忧无虑、自在随心的状态,是经历起伏波折的苏轼朝思暮想的。

醒来以后,苏轼非常虔诚的找来纸笔,写下此作作为纪念。苏轼的字取法于王羲之、王僧虔、颜真卿、徐浩、李邕、杨凝式诸家。先空中取势,再顺锋而入,落笔后由轻到重,逐渐蓄力,收笔时回锋按压而出。

《南轩梦语帖》笔画饱满肥劲,虽然肉多于骨,但丝毫没有臃肿笨拙之感,提按有度,顿挫分明,线条的轻重、粗细、浓淡变化明显,转折处方圆并用,时而有圭角,时而圆有韧性。牵丝引带,婀娜多姿,结字以横取势,舒朗开阔,并向右上方倾斜。

此作章法肃整端正,疏密有致,用墨浓而不闷,颇为浑厚扎实。整体来看,笔法细腻精到,既有“法”,也有“意”,才子气、文人气十足,不失为学习苏轼书法的上佳范本。